2025 年 4 月初,現任美國總統川普宣布新一輪關稅政策,瞬間讓投資市場陷入波動。這樣的政治訊息,不只影響了股市,更在社群上掀起一波「表情包式」的情緒反應。

根據我們的 KOL 數據分析系統(針對粉絲數 1,000 以上的創作者),在 2025 年 4 月 1 日至 4 月 15 日之間,關於 #關稅 與 #川普 的貼文數量新增超過 55 則,雖然貼文數不算龐大,卻展現出一種極具時效性與社群共鳴的擴散力。

#關稅:焦慮、迷因與自我調適

這些貼文多以投資者的心境紀錄與情緒調整為主,常見內容包括:

- 對股市跌停的焦慮反應

- 用迷因圖片嘲諷政策與股市關係,例如:「綠油油的一片、該打包去住公園了」

- 將跌市視為一種「儲蓄強迫症」的黑色幽默

雖然這些貼文不帶嚴肅分析,但卻非常能反映出散戶面對不確定性時的集體語言。

#川普:觀點分享混搭梗圖,形象化觀察崛起

與 #川普 相關的貼文則多為觀點轉發與個人評論,常見格式是搭配幽默迷因或新聞截圖進行轉譯。例如:

- 「你不知道川普會不會再加碼,但你知道美股先跌給你看」

- 或用「總統行情」對比圖來諷刺現況

這類貼文的共同點是:將政策語言圖像化、情緒化,並用個人風格包裝,讓政治經濟議題變得更易於參與與分享。

關稅風暴總會有過境的時候,但是 #投資 #理財 的話題卻日益日常與社群化,就讓我們透過社群數據的解析來了解更多相關的觀察。

理財,正在社群化:我們為什麼越來越愛看人曬 ETF?

你有沒有發現,近幾年的社群平台,總會看到有人分享配息金額、定期定額成果,甚至用迷因圖解釋 ETF 就像男友一樣穩定?

理財內容,正在以一種意想不到的方式「滲透」我們的社群生活。

從過去專業 KOL 講述的複雜知識,到現在人人都能用簡單圖片、生活語言談論投資,這樣的變化不只是趨勢,更是一種「語言轉變」——理財,正在社群日常化、社交化、娛樂化。

聲量翻倍成長:社群正在熱議理財與投資這件事

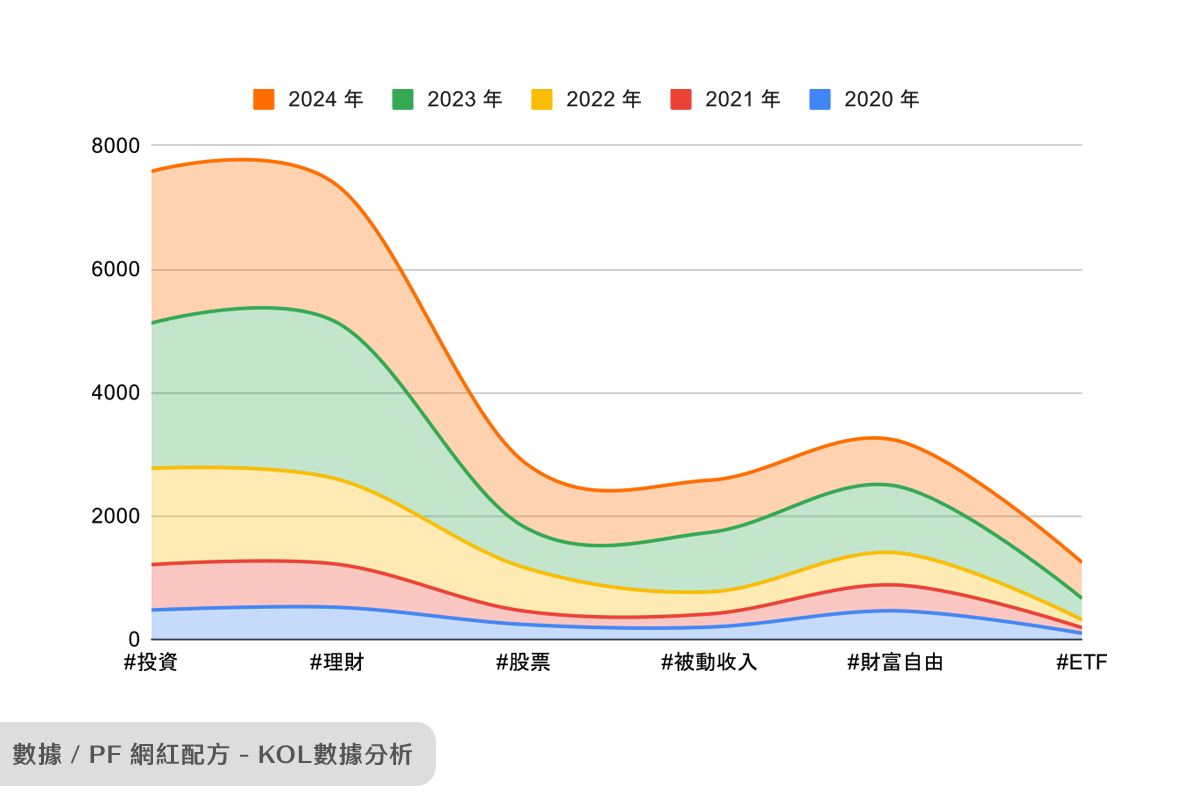

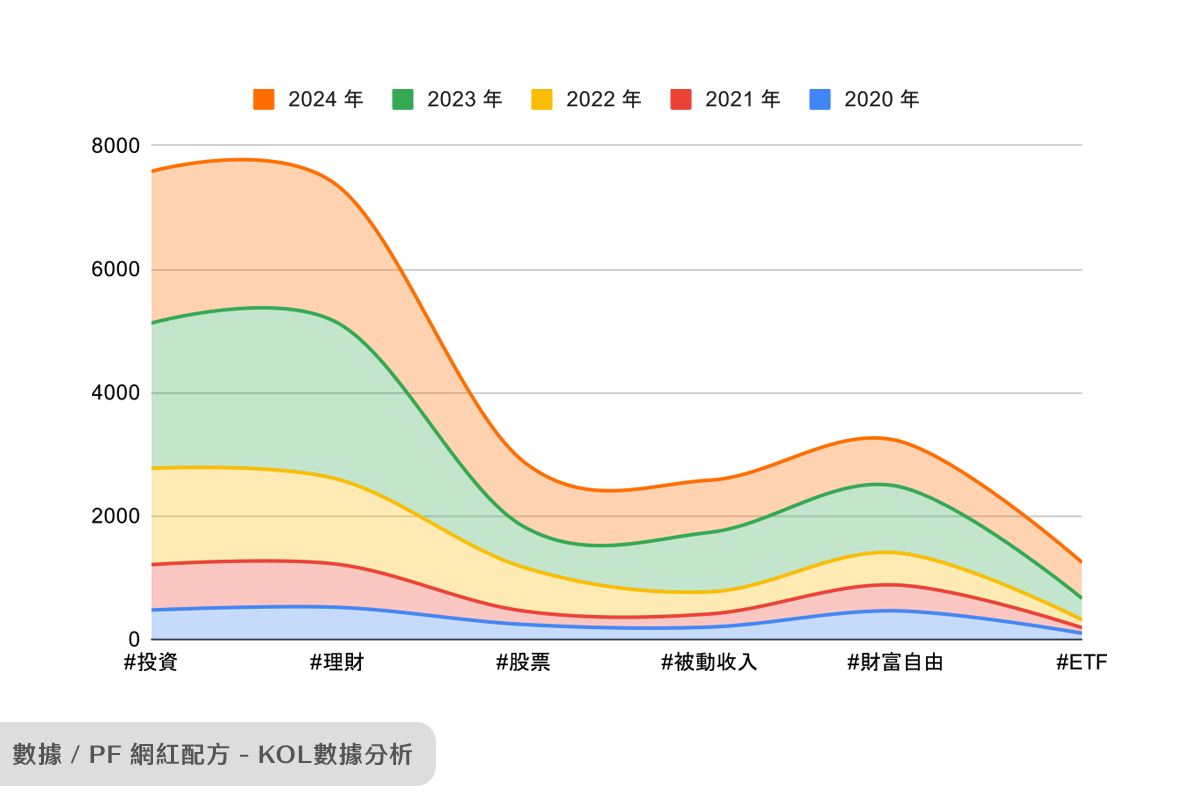

根據我們觀察的社群數據,「#投資」這個關鍵字的貼文數,從 2020 年的 476 則增加到 2024 年的 2,459 則,創作者數從 63 人提升至 211 人,五年成長超過五倍,成為理財類別中成長最迅速的關鍵詞之一。

值得特別關注的是 #ETF 的聲量變化——

從 2020 年僅 100 則貼文、11 位創作者,到 2024 年來到 582 則貼文、84 位創作者,成長幅度高達 5.8 倍,是所有關鍵字中成長曲線最陡的一組。

這不只是因為 ETF 作為「小資投資人起手式」越來越普及,更與社群平台上圖文化、懶人包化的教學風格盛行有關。ETF 本身商品結構相對簡單,搭配如「月配息」、「穩定現金流」、「高股息」等語言包裝,更容易引起關注與轉發,讓這類內容在社群特別受歡迎。

反觀 #財富自由,雖然早年聲量不低(2020 年就有 463 則),但近五年整體成長幅度相對有限——到 2024 年為止為 740 則、87 位創作者,僅成長約 1.6 倍,是本次觀察中增幅最少的關鍵字。

這可能反映出,「財富自由」逐漸轉向更抽象或理想化的標籤,與當前社群偏好更具體、可實踐(如「高股息」、「ETF」、「每月入帳」、「信用卡回饋」)的內容形式相比,討論度成長相對趨緩。

投資與理財,不再只是冰冷的數據,而是可分享、可表態、甚至可被收藏的生活內容。

從 KOL 到素人:誰都能創造理財話題

過去提到「財經內容」,我們會想到財經主播、投資達人、KOL 的 YouTube 節目。但現在,我們看到更多非典型創作者也開始討論理財:

- IG 限動裡出現定期定額的「配息成果圖」

- 帳號貼出每月存錢進度條、投資入帳畫面

- 有創作者用戀愛比喻來形容 ETF(像是「男友就像0056:穩、乖、每月配」)

- 還有人將投資風格結合 MBTI 或星座梗,做出如「I 人適合存股、E 人適合波段操作」的迷因分類

這些帳號,可能原本是分享生活、感情、斜槓、自我成長的創作者,但在現代生活焦慮與經濟壓力下,「開始理財」成為一種值得被分享的選擇,也成為「我有在過好生活」的社群象徵。

理財,正在從冷知識變成生活語言。

每一次配息、每一筆轉帳、每一次紀錄,都是某種自我掌控感的具體展現——而這,恰好就是社群內容中最容易引發共鳴的部分。

為什麼這類內容會紅?三個「社群心理」背後的動力

這幾年理財內容在社群上走紅,並不是單靠數據或利率就能說服人,而是滿足了幾個與當代社群使用習慣息息相關的心理需求:

1. 財富焦慮普遍化:曬理財是一種「我也在努力」的證明

在高通膨、低薪資增幅的現實壓力下,「你存多少錢」成了每個人心裡的隱形問卷。理財內容成為許多年輕人紓解焦慮、互相鼓勵的出口。

尤其像是「月月領配息」、「定期定額小錢變大錢」這類圖文分享,能讓人產生:「我不是唯一一個擔心未來的人」的安心感。

2. 社群格式友善:用簡單的圖、梗、比喻讓複雜變簡單

ETF 的結構可能需要幾頁教科書才能講完,但在社群上,只需要一張「穩定、乖巧、月月配」的圖,或是「男友像 0056」的迷因,就能打中族群的笑點與理解力。

這種資訊轉化的能力,讓理財知識從冰冷轉為有趣,更容易被儲存、轉發、認同。

3. 理財成為生活態度:曬投資也能建立自我社群形象

曬書、曬健身、曬生活儀式感已經不稀奇,現在曬投資變成一種「我有在為未來努力」的象徵。

尤其在 Instagram 強調生活風格的平台上,理財也可以被包裝成一種時尚與個性:

有些人分享 ETF 的配息圖,有些人分享定存/現金流配置,有些人曬信用卡回饋策略,每一種都在說:「我正在過一種我想要的人生。」

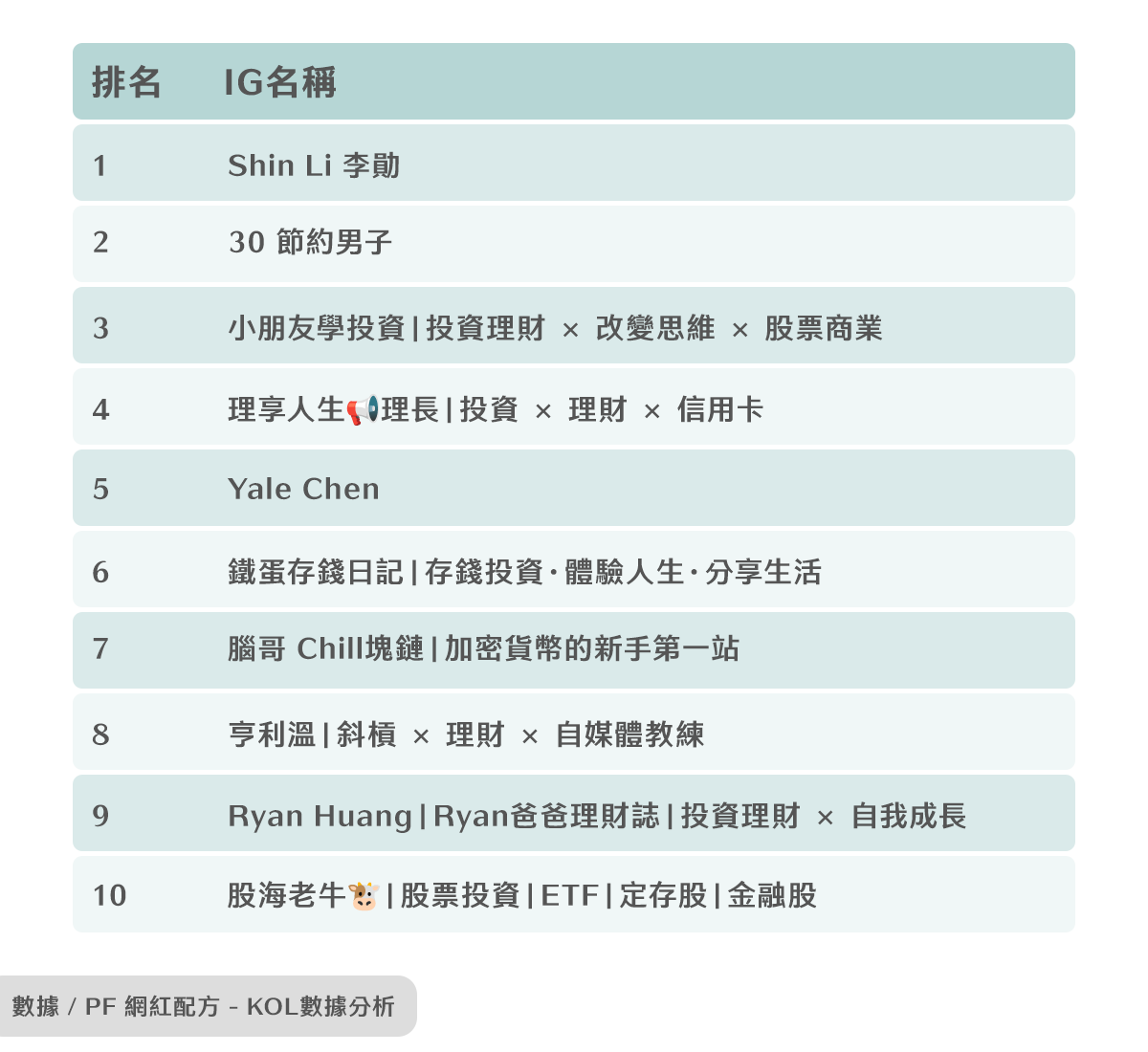

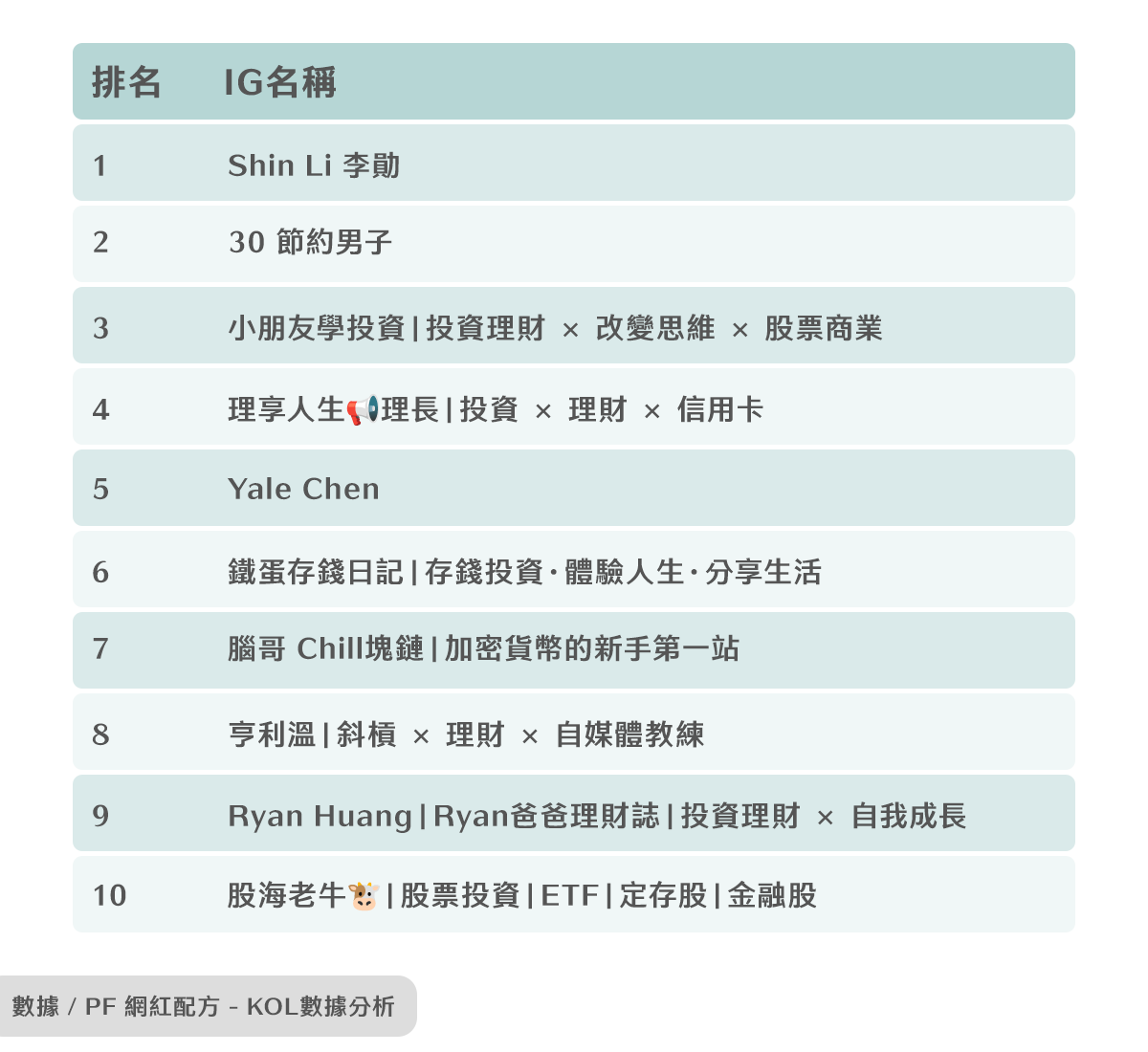

2024 年社群理財熱門話題中的影響力創作者排行(依據貼文互動數)

當 #投資、#理財、#ETF 等話題快速在社群中普及,也有越來越多創作者透過分享自己的投資觀點、理財經驗與財務價值觀,在 Instagram 上累積了穩定的互動與影響力。

根據我們追蹤的 2024 年社群互動數據,以下是在 #投資 / #理財 / #股票 / #被動收入 / #財富自由 / #ETF 等話題領域中最具影響力的 10 位 IG 創作者(依據貼文互動數排序),並附上他們的內容風格簡介:

這些創作者的共同特色是:擅長以親民語言、真實經驗、視覺圖解或情緒共感來傳遞理財觀念與生活選擇,同時也善用社群貼文的形式(如懶人包、迷因、短影音)與粉絲建立長期信任與連結。

當理財成為內容趨勢,口碑行銷的可能性也正在改寫

這樣的內容風格轉變,對品牌與內容創作者來說,其實是非常值得關注的。因為:

- 口碑行銷不再只是產品體驗的分享,而可以是價值觀與生活方式的共鳴

- 理財這件事本身,就已經是一種「可以被曬」的社群語言

- 若品牌或KOL能貼近這種生活語境,就能創造真實、自然的信任感

未來的理財內容,也許不需要更多的公式推演或線型圖表,而是更需要像「一起打卡存錢進度條」、「月末曬一下 ETF 入帳圖」、「貼一張失落感+想更穩定生活的動態」這樣的真實、可共感的故事語言。

而這,正是口碑的起點。